12月30日,“待無恙,多來往,共江南”長三角四大晚報攜手“尋宋江南”特別策劃(以下簡稱“尋宋江南”),滿月了。

這一天,錢江晚報聯手揚子晚報,發起了“尋宋江南”首場融媒體直播。鏡頭聚焦的,是正在南京博物院展出的跨年大展:“宋韻——士大夫的精神世界”。

這場特展,由浙江省博物館與南京博物院攜手策劃。江蘇的觀眾在線下,一窺宋人清雅恬適的日常生活;浙江的朋友在線上,結交群星閃耀的宋代知識分子。

下午兩點,直播準時開始。

南博社教活動策劃人朱媛媛化身主播,介紹了300余件宋代精品文物中的代表作品,其中包括徐謂禮文書等一批浙江宋代文人士大夫墓葬出土文物,南宋趙伯澐墓出土圓領素羅大袖衫等經由文物修復工作者妙手回春、首次公開展示的寶貝

短短一個小時的直播,在揚子晚報“紫牛直播”,以及錢江晚報微博、視頻號,小時新聞客戶端上一共收獲了近20萬網友的關注。

時間倒回一個月前:一場突發的疫情,讓一條相對冷門的“尋宋”路線出圈了——3位從上海出發的姑娘,周末趕去蘇州,聽了一場有關“宋元建筑研究”的講座,又去打卡了當地的宋元遺跡、園林和博物館。

姑蘇晚報、新民晚報、錢江晚報先后以“待無恙”為主題,發表評論文章,彼此呼應,深深地觸動了原本為疫情繃緊弦的圍觀群眾。

千年來,江南素有兼容并包的情感聯系與精神認同。

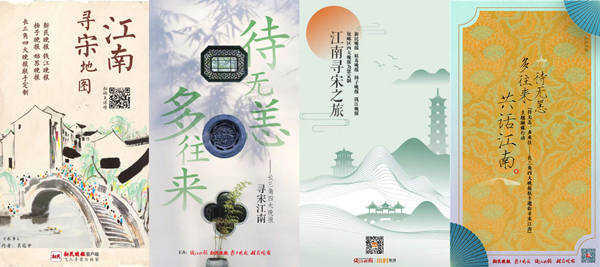

11月30日,錢江晚報聯手新民晚報、揚子晚報、姑蘇晚報,長三角四大晚報共同發起“尋宋江南”特別策劃,“待無恙,多來往,共江南”順理成章地在另一種時空界面迅速展開。

這30天來,四家晚報在各自的版面、客戶端、微博、視頻號上紛紛推出“尋宋”相關的專題,以圖文、視頻、創意海報、昆曲表演等方式,進行良性互動,#江南尋宋之旅#、#包郵區尋宋深度游寶藏打卡地#等微博話題,已有近300萬閱讀量。

讀史,尋訪,全民互動,四大晚報的聯合“尋宋江南”,逐漸塑造起一個覆蓋長三角的廣闊文化打卡天地。

錢江晚報小時新聞記者梳理出各種“宋韻”打卡路線,結合“宋韻新譜:鎮館之寶請出場”系列,從全新的維度,展現浙江的宋韻傳世工程。

在記者的報道引導下,“寫點生活”社區開啟UGC互動,包括《梁思成、林徽因與延福寺》《紹興第一塔——應天塔》《龍德寺塔,一座讓人魂牽夢繞的北宋建筑》《真如的“九個指頭銅彌勒”》《眾安橋的遐思》等眾多優秀文章,都來自讀者撰寫。

作為文化品牌,錢江晚報每周日出街的《人文讀本》上先后推出兩期深度報道:《偶然與必然:“尋宋”背后的文化基因》(12月5日)、《在浙里打卡王安石》(12月12日)。

12月中旬,浙江陷入一波疫情反復。

當然會有小擔憂。但是長三角地緣相近,人緣相親,導致的理性情緒,自然地引導著人們有序以對,在冰雪凝嚴地之際,力斡春回。

待平穩后,錢江晚報聯合揚子晚報發起了“尋宋江南”首場融媒體直播,恰是這一波長三角文化互動的新階段,線上、線下的往來,將以更加熱情、多元的形式展開。

人生本就會常遇風雨。

九百多年前,曾在杭州做過市長的蘇軾說:“竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。”待一切過去,“回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。”

這份坦然的情懷,江南人自帶遺傳基因——

征行自有詩。值此歲末新舊交替時,我們內心感到沉靜、歡喜:待無恙,盼春歸。